Zielgerichtet zum Erfolg erklärt anschaulich und mit Beispielen aus der Praxis, wie Sie ihre beruflichen Herausforderungen mit Hilfe der Philosophie erfolgreich meistern können.

Inhalt

"Wenn ich Erfolg haben will, muß ich wissen, was ich will. Und wenn ich ihn mit anderen erreichen will, muß ich wissen, wie ich mit ihnen kommunizieren soll. Und wenn mein Erfolg auch noch von Dauer sein soll, dann müssen meine Worte und Handeln so sein, daß sie von den anderen akzeptiert werden können." Diese Erkenntnis setzt meiner Kommunikation und meinem Tun bestimmte Regeln: die Regeln des Fair Play. Fair ist, wer die Anderen als Partner behandelt und im Umgang mit ihnen Gerechtigkeit, Toleranz und Mut beweist. Wie dies in der Praxis aussieht, erfahren Sie in diesem Buch.

Zielgruppe

Führungskräfte in Wirtschaft, Gesellschaft und PolitikZielgerichtet zum Erfolg gibt es auch auf türkisch (www.liberal-dt.org.tr).

Und demnächst auch auf englisch.

Empfohlener Buchladen

Bücher zur Philosophie der freien Marktwirtschaft und zu anderen liberalen Themen finden Sie online unter http://www.buchausgabe.de/shoproot/

Empfohlene Bücher zur Wirtschaftsphilosophie

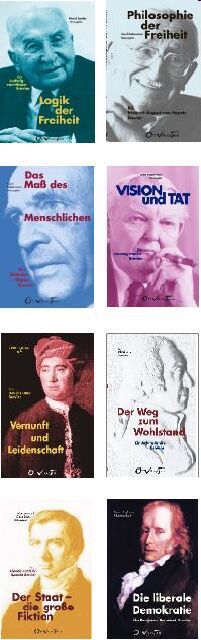

Als die Friedrich August von

Hayek-Gesellschaft 1999 ihren Namenspatron zum 100. Geburtstag mit einem Brevier ehrte, ahnte wohl niemand, dass daraus eine Reihe mit acht vorzüglichen Bänden hervorgehen würde.

Hayek-Gesellschaft 1999 ihren Namenspatron zum 100. Geburtstag mit einem Brevier ehrte, ahnte wohl niemand, dass daraus eine Reihe mit acht vorzüglichen Bänden hervorgehen würde.

Inzwischen umfassen die Meisterdenker der Wirtschaftsphilosophie neben deutschsprachigen Geistesgrößen wie Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Wilhelm Röpke und Ludwig Erhard auch englischsprachige wie David Hume und Adam Smith sowie zwei Denker des französischen Sprachraumes, nämlich Frédéric Bastiat und Benjamin Constant.

Alle Bände sind im Ott Verlag, Thun (http://www.ott-verlag.ch), erschienen.

Gerd Habermann, der Spiritus Rector der Reihe, zeichnet für vier der Brevierbände verantwortlich, die anderen hat er in kundige Hände gelegt. Insofern sind alle Ausgaben der Meisterdenker meisterlich editiert.

Roland Baader besorgte die Auswahl bei Ludwig von Mises, Detmar Doering trug die Weisheiten David Humes zusammen und Karen Horn die klugen Sätze von Benjamin Constant.

Das Claude-Frédéric-Bastiat-Brevier von Marianne und Claus Diem ist der einzige Band, der sich vom herkömmlichen Brevierformat gelöst hat – was sehr berechtigt und verdienstvoll ist, denn von Bastiat gibt es kaum deutsche Übersetzungen.

Nun aber liegen sechs Essays des „wahrscheinlich genialsten Publizisten des ökonomischen Liberalismus“ (Hayek) in neuer Übersetzung gesammelt vor, darunter die Petition der Kerzenmacher und die Parabel von dem, Was man sieht und was man nicht sieht. Letztere erklärt uns „den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Ökonomen: Der eine klebt an der sichtbaren Wirkung, der andere berücksichtigt sowohl die Wirkung, die man sieht, als auch diejenige, die man vorhersehen muss.“ Nicht minder köstlich sind die anderweitig verstreuten Bonmots Bastiats, etwa jenes, dass die Gesetze am ehesten respektiert würden, „wenn diese respektabel sind.“ (22) oder jenes, das den Staat definiert als

„die größte Fiktion, nach der sich jedermann bemüht, auf Kosten jedermanns zu leben.“ (64)

Nun aber liegen sechs Essays des „wahrscheinlich genialsten Publizisten des ökonomischen Liberalismus“ (Hayek) in neuer Übersetzung gesammelt vor, darunter die Petition der Kerzenmacher und die Parabel von dem, Was man sieht und was man nicht sieht. Letztere erklärt uns „den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Ökonomen: Der eine klebt an der sichtbaren Wirkung, der andere berücksichtigt sowohl die Wirkung, die man sieht, als auch diejenige, die man vorhersehen muss.“ Nicht minder köstlich sind die anderweitig verstreuten Bonmots Bastiats, etwa jenes, dass die Gesetze am ehesten respektiert würden, „wenn diese respektabel sind.“ (22) oder jenes, das den Staat definiert als

„die größte Fiktion, nach der sich jedermann bemüht, auf Kosten jedermanns zu leben.“ (64)

Karen Horn hat sich in glänzender Weise der wohlformulierten Worte Benjamin Constants angenommen. Schön und geistreich das Auftaktzitat: „Die Freiheit hat einzig deshalb unschätzbaren Wert, weil sie unserem Geist angemessene Einsicht, unserem Charakter Stärke, unserer Seele Schwung verleiht.“ Es macht deutlich, wer Constant war: ein Theoretiker und einfühlsamer Schöngeist, der die Schwächen des Menschen kannte: “In der Hauptstadt ... verlieren die Volksvertreter die Gewohnheiten, Bedürfnisse, die ganze Daseinsform des Departments, das sie repräsentieren, aus den Augen.“ (74) Und: „Es gibt im Menschen einen handelnden und einen richtenden Teil. Der richtende begegnet dem handelnden mit Nachsicht.“ (126) Und zur Tragik des Einzelnen in der Gesellschaft meinte er:

„Unser Publikum wird von dem Kampf eines Individuums gegen eine Gesellschaftsordnung, die ihn ausraubt oder knebelt, tiefer ergriffen sein als angesichts des vom Geschick verfolgten Ödipus oder des von den Erinnyen gejagten Orest.“ (137)

„Unser Publikum wird von dem Kampf eines Individuums gegen eine Gesellschaftsordnung, die ihn ausraubt oder knebelt, tiefer ergriffen sein als angesichts des vom Geschick verfolgten Ödipus oder des von den Erinnyen gejagten Orest.“ (137)

Von Frankreich über die Schweiz nach Schottland! Gerd Habermann stellt den Ökonomen und Moralphilosophen Adam Smith vor. Viele Sätze lösen unwillkürlich zustimmendes Kopfnicken aus, z.B. wenn es bei Smith heißt: „Neid ist derjenige Affekt, welcher mit boshaftem Missfallen den Vorrang derjenigen betrachtet, die doch wirklich auf den ganzen Vorrang, den sie besitzen, einen begründeten Anspruch haben.“ (43) Selbstverständlich fehlen hier die klassischen Smithzitate nicht, etwa die über die unsichtbare Hand (97) und über Preisabsprachen (109), aber auch – das wohl berühmteste – über Eigeninteresse und Gemeinwohl: „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von deren Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse.“ (96f.) Und viele seiner Einsichten gelten auch heute noch und sind manchmal geradezu hellsichtig formuliert:

„Gesetze bleiben häufig noch lange in Kraft, wenn die Umstände, aus denen sie hervorgehen und die allein sie rechtfertigen konnten, schon nicht mehr gegeben sind.“ (118)

„Gesetze bleiben häufig noch lange in Kraft, wenn die Umstände, aus denen sie hervorgehen und die allein sie rechtfertigen konnten, schon nicht mehr gegeben sind.“ (118)

Daß sein Freund David Hume nicht weniger hellsichtig war, erfahren wir in Detmar Doerings Hume-Brevier. Gewiß setzte Hume andere Akzente als Smith, lobte den Nutzen der Freiheit für Wissenschaft und Künste, aber auch den für die Wirtschaft. Und Hume war mehr als hellsichtig („Ein Mensch besitzt entweder ein volles und ganzes Eigentumsrecht, oder er besitzt gar keines.“ (64)). Er war auch hellhörig, z.B. wenn es um staatlichen Betrug ging: „Ich kenne kaum eine Methode, Geld unter sein Niveau zu mindern, außer der Institutionen der Banken, Fonds und des Papierkredits.“ (92) Und lange vor Mises erkannte er,

„so ist die größere oder geringere Geldmenge offenbar belanglos, da die Preise der Waren sich immer nach der Geldmenge richten“ (89).

„so ist die größere oder geringere Geldmenge offenbar belanglos, da die Preise der Waren sich immer nach der Geldmenge richten“ (89).

Den Gedankenreichtum des Ludwig von Mises zeigt uns die Sammlung von Roland Baader. Wie kein anderer hat Mises dem Begriffspaar im Wort „Wirtschaftsliberalismus“ seine originäre Verknüpfung zugewiesen: „Man kann Liberalismus nicht ohne Nationalökonomie verstehen. Denn der Liberalismus ist angewandte Nationalökonomie, ist Staats- und Gesellschaftspolitik auf wissenschaftlicher Grundlage.“ (36). Doch Mises war mehr als der logisch kühle Geld- und Zinstheoretiker, er wusste um den Neid der Intellektuellen und Bürokraten (60), war aber zugleich weise genug, zwischen der Demokratie und ihren Erfüllungsgehilfen zu trennen, und begabt genug, seine Einsichten plastisch zu formulieren:

„Wie die Schnapsbrenner nicht für die Trunksucht verantwortlich sind, können auch die Staatsbeamten nicht für die unerwünschten Folgen schlechter Gesetze verantwortlich gemacht werden.“ (237)

„Wie die Schnapsbrenner nicht für die Trunksucht verantwortlich sind, können auch die Staatsbeamten nicht für die unerwünschten Folgen schlechter Gesetze verantwortlich gemacht werden.“ (237)

Dem berühmtesten aller Mises-Schüler, Friedrich August von Hayek, galt das erste der acht Breviere. Gerd Habermann ordnet darin Hayeks ökonomisches Denken in sinnfälliger Weise und lässt die zentralen Ideen prominent hervorstechen: die Idee der spontanen Ordnung, die den Markt und dessen Ergebnisse als unbeabsichtigte Folge menschlicher Interaktionen darstellt und folgerichtig die soziale Gerechtigkeit als semantischen Unfug zurückweist (Der Markt ist kein Akteur und kann folglich weder gerecht noch ungerecht handeln). Aus der Fülle der Bonmots sei eins wegen seiner Zeitlosigkeit genannt: „Wenn die Politik die Kunst des Möglichen ist, dann ist die politische Philosophie die Kunst, das anscheinend Unmögliche politisch möglich zu machen.“ (129)

Den sicheren Griff für die wichtigsten Stellen beweist Habermann auch bei Wilhelm Röpke und Ludwig Erhard. Der von den Nationalsozialisten aus Marburg verwiesene Röpke verstand es wie kein zweiter, einen dem humanistischen Ideal verpflichteten Konservatismus mit den Werten des Wirtschaftsliberalismus überzeugend und sprachgewaltig zu verknüpfen. Schon der Titel ist gut gewählt: „Das Maß des Menschlichen“. Und die Auswahl zeigt, daß Röpke nicht nur Vielfalt im geistigen Schaffen bewies, sondern auch im Stil. So scheute der feinsinnige Gelehrte auch nicht das klare bis derbe Wort: „Die staatlich organisierte Massenfürsorge ist eben nichts anderes als die Prothese einer durch Proletarismus verkrüppelten Gesellschaft ...“(144)

„Das Ideal der komfortablen Stallfütterung könnten wir es nennen“ (149).

„Das Ideal der komfortablen Stallfütterung könnten wir es nennen“ (149).

Klar und zudem pragmatisch tritt uns der Vater des deutschen Wirtschaftswunders in seinem Brevier entgegen: Ludwig Erhard, der uns auch gleich daran erinnert, dass der wirtschaftliche Aufstieg Deutschlands nach dem Kriege kein Wunder war, sondern „die Konsequenz der ehrlichen Anstrengung eines ganzen Volkes, das ... menschliche Initiative, menschliche Freiheit, menschliche Energien wieder anwenden“ (60) durfte. Natürlich fehlt nicht die legendäre Unterredung vor der Währungsreform, in der Clay seine Bedenken äußerte: („Alle meine Berater sind dagegen.“) und Erhard ihm mit entwaffnendem Charme antwortete: „Herr General, ich kann Ihnen versichern, dass Sie nicht alleine dastehen. Meine sind auch dagegen.“ (20)

Brevierreihen sind seltener und Rezensionen solcher Reihen noch rarer. Das mag gute Gründe haben. Daß hier dennoch eine solche Besprechung gewagt wurde, liegt in der Vorzüglichkeit, mit der die Herausgeber aus hervorragenden Repräsentanten marktwirtschaftlichen Denkens und deren Highlights – wie man im Neudeutschen sagen würde – ein Vademecum schufen, das jedem hilft, „der nach Maßstäben und verlässlichen Orientierungspunkten zur Beurteilung praktischer Politik sucht.“

Hardy Bouillon